人格测试的迷思:我们是被定义还是自我实现?

时间:2025-02-27 10:30:01 阅读:()

在当今这个快节奏、高压的社会中,人们总是希望通过各类测试来深入了解自己,而其中最热门的就是人格测试。无论是 MBTI、九型人格,还是其他形式的测试,这些工具似乎为我们提供了一种简单易懂的自我认知方式。这其中隐含的迷思却值得我们深思:我们是在被这些测试定义,还是在自我实现的过程中构建了我们的身份?

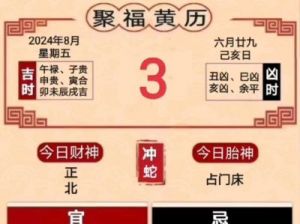

在《性格的陷阱》一书中,作者杰弗里·E. 杨与珍妮特·S. 克罗斯科深入剖析了人格测试的本质,指出它们实际上可能是认知茧房的自动化产品。这种说法让人不禁想起在社交媒体上那些流行的性格分析:“你是不是典型的INTJ?”,更有甚者,AI合成的占星师也在兜售各种与星座结合的人格指南。我们在享受这些“标签”所带来的归属感和安全感的同时,是否也在无意识中塑造了一个实际上并不完整的自我呢?

自我认知还是自我实现?

最有趣的现象是,很多人在接受人格测试时,结果往往与他们个人的经历和记忆紧密相关。书中提到的案例展示了这样的奇妙现象:一个在童年时被贴上“害羞”标签的男孩,二十年后在 MBTI 测试中被判定为“INFP”。这是否意味着我们通过测试找到了真实的自我,还是在测试结果的指引下,逐渐强化了那些已经存在的记忆和性格特质?当测试结果和我们的自我认知发生重合时,是自我发现还是自我驯化?

实际上,身份认同与外界定义之间的关系复杂而微妙。人格测试常常像一面镜子,反映的不仅是内心的真实声音,也有社会期待的影子。在某互联网大厂,许多产品经理因测试结果而切换工作模式:“作为 ENTJ,我当然要强势推进项目;而当我变成 INTP 时,闭门思考就是我的代名词。”这样的情况引发了一个令人格外困惑的问题:人格到底是可以调节的参数吗?当我们将性格标签视作身份的凭证时,是否会失去作为个体的灵魂完整性?

安全的失控与人格标签的陷阱

杰弗里·杨将人格测试的流行为“安全的失控”。在一个信息泛滥、价值观碎片化的时代,许多人渴望被定义,急于寻找那根能够让自己感到安全的浮木。正是这种对确定性的追求,使得个体不得不在某种程度上接受人格测试及其结果,从而进入一个“性格陷阱”。

当我们顺从这些定义时,往往会在不自觉中扭曲对自身和现实的认知。我们通过选择那些能够强化性格陷阱的伴侣和情境,主动维持着这套运转。当人格成为我们自我表达的脚本时,我们是否反而失去了自由选择的能力?

艺术作品中的自我解构:接受混沌的魅力

在金秀贤主演的电视剧《虽然是精神病但没关系》中,剧情通过设定病人与正常人的人格定义进行了一种深刻的反思。当所有病人都能精确地说出自己的 MBTI 类型时,这种奇特的设定恰恰反映出人们对人格标签的痴迷。剧中的角色以黑色幽默的方式揭示:正常的世界可能比精神病院更为“精神”。个体被人格标签所束缚,反而成为了精神病院中的患者。

导演用超现实的手法刻画了一种对人格角色的反抗。在一个废弃的游乐园,角色们带着代表各自性格类型的面具进行游玩,在离心力的作用下,面具破裂。观众能感受到,尽管人格测试为我们提供了一种认知的方式,但这些外在的标签终究敌不过生命本身的真实与复杂。

而在《性格的陷阱》中,书中的自闭症画家与躁郁症护士等角色,恰恰是在个性障碍中展示出对生命的深刻理解与独特视角。,男主撕去那些写满人格分析的诊疗记录,似乎在暗示我们:“我的存在不需要说明书”。在这一刻,接受人生的混沌与复杂,也许才是我们实现完整自我的真正途径。

人格测试作为人类认知自我的工具,有其积极的一面,但在我们追求自我认知与实现时,更应意识到这其中的迷思与陷阱。我们是否在被定义,还是在自我实现,终究只有自己才能给出答案。理解自我需要的不是一份简单的测试结果,而是一份对内心深处真实自我的接纳与包容。

转载请注明: https://m.xingzuo8.net/xinliceshi/22161.html